الإبداع المضاد وخلخلة الثقافة الاستعمارية إبداعيا

مصطفى عطية جمعة

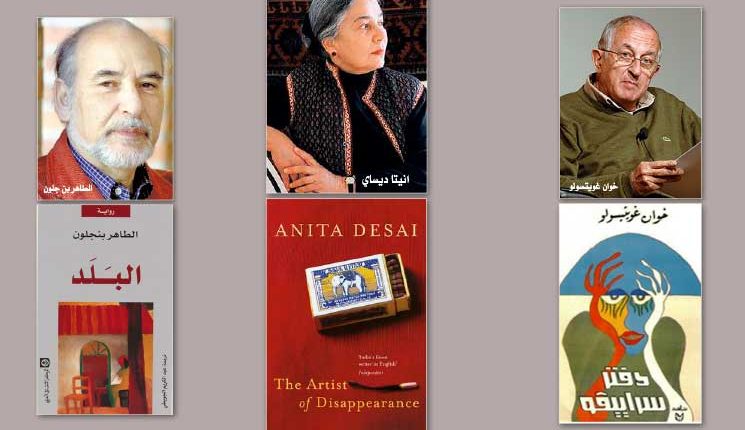

يؤكد مبدعو ما بعد الكولونيالية (ما بعد الاستعمار) أن الانفتاح على الكتابة باللغات العالمية لا يقلل من محلياتهم، خاصة أنهم لم يتخلوا عن قضايا أوطانهم، بل يساعد على وضعها ضمن خارطة التفكير والإبداعي العالمي . فـــالأديب المغربي «الطاهر بن جلون» مثلا يرى أن الانفتاح على الثقافة الفرنسية لا يعني فقداناً للهوية، وهو ما يقرّه الأديب الإسباني «خوان غويتسولو» موضحا أن الكتّاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية، يعملون على صعيد المعنى بمعزل عن روح اللغة الفرنسية التي يكتبون بها . بينما تذهب «إنيتا ديساي» الأديبة الهندية التي تكتب بالإنكليزية، إلى فكرة مثيرة للجدل، فتنظر إلى التعدد اللغوي الهائل في بلادها فتجعل من الإنجليزية المحلية / المنطوقة على ألسنة عشرات الملايين من الهنود ؛ تجعلها لغة أخرى تضاف إلى اللغات الهندية، أي ضمن النسيج اللغوي للهند.

كما أن الكتّاب أنفسهم يرون أن اللغات العالمية المنتشرة الآن ؛ باتت ذات صيغة أممية، بمعنى أنها سهلة التلقي لدى سكان العالم، بوصفها لغات يلزم تعلّمها في المنظومة العلمية الحديثة فكثير من العلوم والفنون والآداب تُبدع من خلال الإنكليزية ثم الفرنسية، إذن، الكتابة من خلالها لا يعني ترك اللغة المحلية أو الاستعلاء عليها أو إقصاءها وإنما يعني المزيد من التمدد والانتشار القرائ.

وبالعودة إلى التاريخ في الحالة الهندية، كان تنامي الإمبراطورية البريطانية يواكب مناخا فكريا واحدا أساسه أن تطور الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؛ مرتهن في جوهره بتطور الآخر المحتَل، على مستوى دعائي يبرز الوحشية والبدائية في الشعوب المستعمرة بوصفها ها قيماً تستدعي الإصلاح، من قبل المستعمِر الأبيض. فكان فرض اللغة على الذوات المستعمَرة Colonised جزءا من المشروع الإمبريالي، في سعي حثيث للسيطرة على هذه الذوات بشكل كامل، والنظر إلى اللغة المحلية بوصفها لغة بذيئة أو أحقر من لغة المستعمِر . فالخطوة الأولى في تدمير ثقافة ما هي منع السكان الأصليين من التحدث بلغاتهم، مثلما هو حادث في استراليا مع السكان الأصليين، لأنه يؤدي إلى فقد التاريخ الشفاهي، والأسماء، والارتباط مع الأرض. وكان يتم انتزاع الأبناء الاستراليين من أحضان آبائهم وتربيتهم وتلقينهم ثقافة الإنكليز، ومعاقبتهم إذا استخدموا اللغة المحلية.

وهنا نرصد أمرا مهما يتعلق باللغة الإنجليزية نفسها في بريطانيا، حيث بدأوا في النظر إليها بوصفها لغة عالمية: لغة الرقي والعلم والحضارة والمدنية، ومن ثم تم تسويقها إلى شعوب الأرض بهذه الصورة، في تلاحم مع الدعاية الاستعمارية. فهناك ربط واضح ما بين المرحلة التاريخية التي شهدت ظهور الإنجليزية علماً أكاديمياً وتلك التي أنتجت الشكل الاستعماري من الإمبريالية بدءا من القرن التاسع عشر، فالإدارة الاستعمارية البريطانية بمساندة البعثات التبشيرية اكتشفت في الأدب الإنكليزي حليفاً يعينها على قمع التمرد، وعلى السيطرة على الشعوب الأصلية، وذلك تحت مسمى التعليم الليبرالي .فأصبحت اللغة والأدب حليفين أو جناحين لحركة الاستعمار، وتلك ردة بلا شك للأدب، الذي يرنو إلى السمو الإنساني.

إذن، الرؤية المشتركة بين هؤلاء، أن قضايا أوطانهم تعيش في أعماقهم، وأن الإشكالية أنهم ينتمون إلى أوطان متفاوتة في لغاتها، فالهند بها مئات اللغات المكتوبة وغير المكتوبة (أكثر من 300 لغة)، وتكاد تكون الإنكليزية هي اللغة الأولى في الانتشار بين سكان الهند الذين يقاربون من المليار نسمة، بحكم الاحتلال البريطاني لمدة قرون في الهند، وظهور أجيال متتابعة من الهنود متقني الإنجليزية، كما أن منظومة التعليم تعتمد الإنجليزية لغة للعلم بجانب اللغة الهندية، لذا فقد باتت لغة تجمع حولها فسيفساء اللغات الهندية المتعددة، فلا عجب من الكتابة بها، جنبا إلى جنب مع اللغة الهندية ذاتها التي حققت انتشارا عبر السينما.

فالكتّاب الذي يستخدمون اللغة الإنكليزية مثلا لا يصادقون ولا يقرّون بالضرورة السلطة البريطانية، أو هم مؤيدون للاحتلال البريطاني، وإنما تكون المسألة أكثر وظيفية بالنسبة إليهم، بمعنى أن الإنكليزية تكون أداة للانتشار في العالم الخارجي من ناحية، وعلى مستوى الداخل أيضا، ويحضرنا هنا مثال آخر لتجربة الهند، ألا وهو دولة جنوب إفريقيا، فاللغات الرسمية المعتمدة فيها هي إحدى عشرة لغة، وكلها لغات محلية مكتوبة ومنطوقة ويتم التأليف بها، ولكنها في واقع الأمر لا يتحدث بها كثير من السكان، لدواع عرقية وقومية. فيتم اللجوء إلى اللغة الإنكليزية بوصفها اللغة الأكثر شيوعا، بالرغم من أن نظام الفصل العنصري هو الذي فرضها على السكان، وهو ما ترك تجربة مريرة في نفوسهم.

والحقيقة أن الكتابات المهاجرة سعت لخلخلة ثقافة المركزية الغربية عبر طرحها مجموعة من التساؤلات المثيرة ـ ومن خلال محاولتها نزع صفة النقاء الثقافي الذي فرضته الهيمنة الاستعمارية. فسارت في دربين / تصورين / مشروعين / ثقافتين؛ أدى إلى ميلاد فضاء جديد سمي بفضاء الهجنة أو التهجين ـ الذي تطرقنا إليه آنفا – حيث تتعايش أو تتصارع ثقافة المركز وثقافة المهاجر في مكان واحد ألا وهو بلد المركز، والبلاد التي تدور في فلكها الثقافي، فليس الهدف هو إقصاء ثقافة المركز لتحل محلها الذاكرة التاريخية المهمشة، بل تفكيك تلك المركزية وإضافة تلك الذاكرة التاريخية المهمشة، وثقافتها إليها ومن ثم النظر إلى المساحة الهجينة التي يخلقها ذلك على أنها فضاء ثالث لابد من النظر إليه، بوصفه حقائق لابد من التعامل معها واحترامها. فكانت المحصلة في النهاية، وجود نصوص كثيرة، تنتمي إلى أدب ما بعد الاستعمار، قدمت للنقاد حالات أدبية جديدة، بإشكاليات وبنى جديدة مختلفة تتمثل في: نصوص مكتوب بلغة المستعمِر، تعبر عن ثقافة الشعوب المستعمَرَة، وتتبنى قضاياها، وتعرض سرديات مختلفة عن هذه البلدان، تخالف القناعات الغربية، بل وتهزها، وتطالب بمراجعتها جذريا.

٭ كاتب وأكاديمي مصري