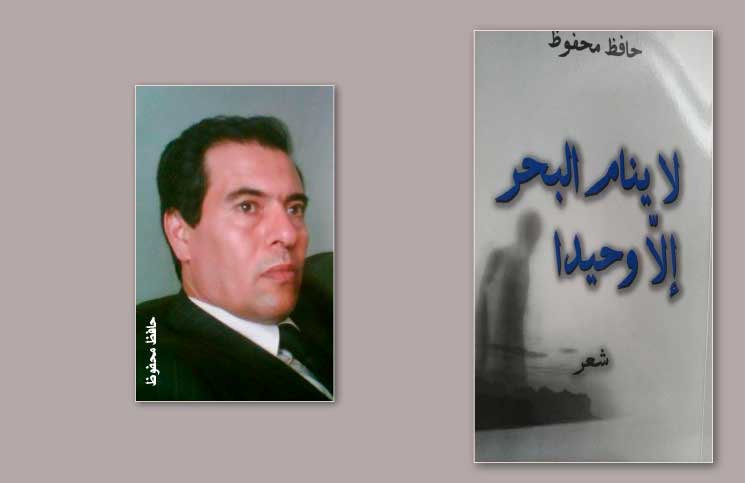

الجمالي والمفهومي في شِعر التونسي حافظ محفوظ

شبكة وهج نيوز : لا تنهض شعرية نصوص كتاب «لا ينام البحر إلا وحيدًا» للشاعر التونسي حافظ محفوظ (تونس 2018) على حُسنِ إدارةِ الحمولةِ الدلاليةِ للألفاظ فيه وحسب، وإنما هي تنهض أيضًا على دعامة خلق المفاهيم: الشعر عند حافظ محفوظ كالفلسفة عند جيل دولوز: مُتيمٌ بصُنعِ مفاهيمه، أو على الأقل، هو مفتونٌ بتطريتها وإنعاشِها من غيبوبةِ استعمالها الاجتماعي، إذ يقترح، عبر سبيلِ المجازِ، تعريفات جديدة لمفاهيم إنسانية مألوفة كالحب والحزن والوطن والثورة والحرية والذات والآخر.

اختلاجة الشعر

ونحن واجدون مثل هذه المفاهيم وغيرها تذوب في نصوص الشاعر ذوبان الطوعِ، لتتشكل – بعد رحلتها الدلالية داخل القول الشعري- في كيانات جديدة ذات كينونات مُغايِرة لطبيعتها الأولى: فيصيرُ لكل مفهومٍ قديمٍ جسدٌ جديدٌ تسكنه روحٌ نظيفةٌ لم يُعذبها شيوعُ الاستعمالِ. فالحُب الذي يُحافظ في القصيدة على حقيقته التي صنعها له الناس لا يجعل منها شعرًا، إن ما يضمن شعريتها هو أن يُصار بالحُب إلى حُب آخر لم يعرفه تاريخُ العشاقِ، هكذا تقول قصائد الشاعر، وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى باقي المفاهيم فيها. الشعر هنا مرجِعُ الواقع: هو من يصنع مفاهيم الأشياء والأحياء، وهو من يمنحُها وجودًا في الأرض جديدًا ومتجددًا. ولئن مثل المفهومُ جوهر نصوصنا الشعرية القديمة (المفهومُ قريبٌ دلاليا مما يُسمى الأغراض في القصيدة القديمة: كالفخر، والزهد، وغيرهما)، فإنه يكاد يكون معدوما من الشعر الراهن، أعني في أغلب منجزه، الذي طغت فيه الخطابِية المغلفة بغموض مجاني، لأن المفاهيم هي التي تشحذ أذهان الناس، وهي سبيلُهم إلى قراءة واقعهم، وإلى فهم ظواهره وباراديغماته. وربما يكون فشلُ القصيدة في مفهمِة العالم سببا من الأسباب التي قللت من حجم إقبالِ القراء عليها.

والبين في كتاب حافظ محفوظ هو أن المفهوم فيه إنما هو حالة فكرية تتكون من حالات شعورية يجوز تشبيه الواحدة منها بنبضةٍ عاليةٍ في خط المعنى داخل كل سطر من أسطُر مشهدية/ مشهديات القصيدة. ولا يتكون المفهوم في سطر شعري واحدٍ، وإنما يتوزع على مجموعة أسطر، وهو في كل سطرٍ منها لفظةٌ واحدةٌ أو عبارةٌ واحدةٌ ولكنها حادةٌ (وهي التي كان رولان بارت قد سماها: La pointe، وذلك في معرض حديثه عن لوحات الموسوعة، وقد استفدنا منه في مقالتنا هذه)، تُحدِثُ في القارئ رجفةً تُثير بها فيه شعورًا ما غير واضحٍ (هذا هو الغموضُ الذي أُحبه في الشعر، الغموضُ الطري الذي يُدhgوخُ)، وهي رجفةٌ تُنعِشُ اللغة والفكر معًا، وتبلغ بالشعرِ سقف صناعةِ الفكرِ ذاته، صناعة الفكر الجميل. ولا يخفى على قارئِ قصائد هذا الكتاب أنها ذاتُ نُزوعٍ مشهدِي (فيها فُرجةٌ)، وككل قصيدة مشهديةٍ، فإنها قابلة لنوعين من القراءة: قراءة للقصيدة في مسرحِ لغتِها، يتكفل القارئ بإنجازها ليمنحها بُعدها الشعري، وقراءة في ذهنِ القارئ، تتكفل القصيدة ذاتُها بإنجازها، لتمنح القارئ ذاك الغرور اللذيذ كونه قارئًا.

تنتظِم المعاني، في القراءة الأولى، ضمن خط أفقي: حيث يقف القارئ في كل سطر على معنى يطغى فيه البعدُ الجمالي على بُعدِه الإفهامي، وهو معنى صالحٌ للتذوقِ، ويمكن الاكتفاء به وإن كان يوجد فيه ارتجاجٌ هو بالتوصيف هزةٌ، بل هو نبضةٌ عالية شبيهة بتلك التي نُلفيها في تخطيط نبضات القلب، تُنبه قارئها إلى وجودِ شيءٍ ما بصدد التكونِ في النص، إلى شيءٍ منفتِحٍ على المؤجل، وعلى غير المؤكد، وعلى غير المكتمِل، إنه شيءٌ يخِزُ ويُحيرُ. وهذا الشيءُ هو ما سيتشكل من سطر إلى آخر ليصير مفهومًا.

الحجرُ الياقوتُ

لنقرأ معًا المشهدية الشعرية الموالية من قصيدة «قليلٌ من الهواء» التي انصب فيها جهد الشاعر على تطريةِ مفهوم الثورة في اللغةِ وباللغة:

«لم يرشدنا أحدٌ،

الظلمةُ كانت في علبِ الكبريتِ

وحين وصلنا أشعلناها لنُدفئ طيرا مبتلا

فاجأهُ الوابلُ في عش الإسمنتِ

وأشعلنا حفنة كلِماتٍ كانت ترعى وغزالاً زغب الصحراءِ

وأشعلنا قمرًا مُكتملاً من أجلِ الحب وأغنيةً

ماذا نفعلُ بعدُ؟

فلا منعطفٌ بعد المنعطفِ القادمِ إلا منعطفُ الشهداء».

سياق هذه المشهدية الشعرية هو ثورة 14 يناير/كانون الثاني التونسية وحادثة إشعال البوعزيزي النار في جسده، وهي تنهض على دعامةِ ثمانية أسطر، توجد في كل واحد منها نبضةٌ عاليةٌ محمولةٌ في لفظة أو عبارة، ويمكن توزيع هذه المشهدية ذاتها على جُزءين: أما الجزء الأول فيتكون من الأسطر الأربعة الأولى، ويمكن أن نسميه «اختناق الواقع» (وما عنوانُ القصيدة «قليل من الهواء» إلا تلخيصٌ لهذا الاختناق)، وصورةُ ذلك أننا نلفي في السطر الأول عبارة «عُلبِ الكبريتِ» المُحيلة إلى مُعينمات (وحدات دلالية صُغرى: sèmes) مثل (الانغلاق/ الظلمة/الاحتراق). وفي السطر الثاني تظهر عبارة «طيرًا مبتلا» لتكشف عن حالةِ تفقيرٍ عام وعجزٍ عن الحركةِ رغم وجود أدواتها (الأجنحة). وتحيل عبارة «عش الإسمنتِ» على تحجرِ ظروف المعيش الاجتماعي. وأما في الجزء الثاني من المشهدية الذي يمتد على الأسطر الشعرية الأربعة المتبقية، فيُمكن أن نُسميه «حدثُ الثورة» وفيه نجد عبارة «وأشعلنا حفنة كلِماتٍ» وما توحي به من اتحاد الناس وتصميمهم على مقاومة الظلام رغم قلة الوسائل. ونُلفي في عبارة «قمرًا مُكتملاً» إحالةً على لحظة بدءِ الفعل، وفي السطر الأخير من المشهدية الشعرية تنهض لفظةُ «الشهداء»، بصيغة الجمع فيها، علامةً على مهرِ غالٍ يتوجب دفعه للثورة.

في القراءة الثانية، وهي القراءةُ العموديةُ، تفارق القصيدة مسرح نظمِها لتدخل ذهن قارئها، لتكون سيدته ودليله إلى كنزِها المخبوءِ، بمعنى: إلى المفهوم الذي فيها، وهو هنا مفهوم «الثورة»، هذا الذي بُنِي وفق خط عمودي متموجٍ ونازلٍ بسرعة شاكا في نزوله كل نبضات الألفاظ والعبارات (بكل مُعينماتها) في الأسطر المكونة للمشهد الشعري، وما تموج ذاك الخط إلا سبيل الشاعر إلى إحداث دوخةٍ في المتلقي: وهي الدوخةُ التي ما إن يُؤخذ بها حتى تُفرِغه من العالم، بل حتى تملأه بالمفهوم الذي صنعته القصيدة أو جددت فيه: هذا المفهوم هو الثورة، وهو الذي تكون في العقل وتخلق باللغة، واشتعل فيها (تكرر فعل «أشعل» ثلاث مرات في المقطع الشعري)، إنه الشعرُ إذ يختلج ويتنزل كالوحيِ من أعالي الفكرِ ليحرر الإنسان من سلطة واقعه إنه الشعرُ حين يصير موقِفًا من صمتِ الخارجِ.

وفي القراءتين، تروم قصيدة حافظ محفوظ تحقيق غايتين: أما الغايةُ الأولى فجماليةٌ، ويتم فيها تذوقُ معنى الأسطر الشعرية، يعني تذوق المعنى المنتِظِم أفقيا، وهو معنى شفاف، وسهلُ التفكيك، ويمكن بلوغُه. وأما الغايةُ الثانيةُ ففِكرية، وفيها ينصب الجهدُ على تجديد المفاهيم أو خلقها عبر التأليف عموديا بين رجفاتِ (نبضات) المعاني التي تحضُرُ في أسطر المقطع الشعري، ونتيجةُ ذاك التأليفِ يظهرُ المفهومُ الفكري مكثفًا، وغامِضًا غُموض حقيقتِه ذاتِها، إنه مفهومٌ لا يلينُ للتذوقِ الجمالي وإنما هو جاهزٌ للتدبيرِ العقلي، فلا يتم بلوغُه إلا بالبحث والصبرِ عليه. والرأيُ عندي هو أن شفافية المعنى الأفقي وغُموض المعنى العمودي هما معًا سبيلُ شعر حافظ محفوظ إلى الشعرِ، إذ باتحادهما الأليفِ يصنعان ذاك الحجر الياقوت الذي عمادُه عتمةُ الحجارة وشفافيةُ الضوء فيها (أستفيد هنا من ملاحظات رُوجِي كايوا عن تاريخ الحجارة): إن الشعر لغةٌ، ولكنه لغةٌ تنصهرُ في ذاتِ الشاعر لتصير أحجارًا كريمةً.

المصدر : القدس العربي