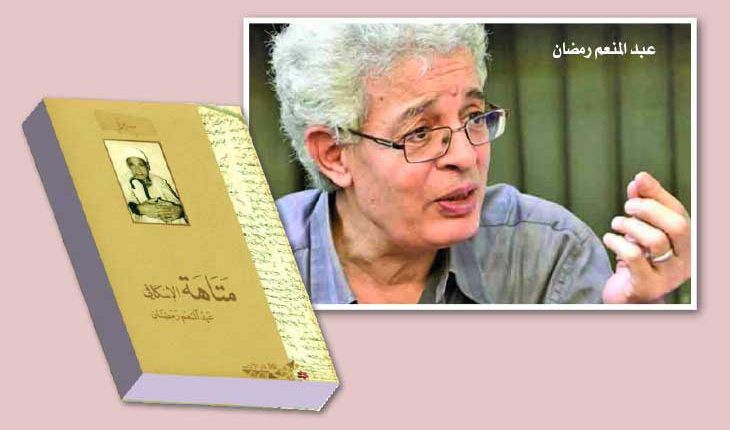

عن «متاهة الإسكافي» لعبد المنعم رمضان: السيرة بوصفها ابتكارا للهُويّة

عبداللطيف الوراري

أحاول في هذه الدراسة أن أُقارب عملا غير شعري لعبد المنعم رمضان، وإن كنت مقتنعا من أن منجزه الشعري لم يأخذ حقَّه من الدرس النقدي الجاد؛ وهو سيرته الذاتية «متاهة الإسكافي». ثمة مقتضيات نوعية وخاصة كانت وراء هذا الاختيار؛ أولاها إبراز نزوع الشعراء السيرذاتي، وما يترتب على ذلك من خرق صفاء النوع وتداخل الشعري والسردي، وثانيها إثبات قيمة السيرذاتي في الكشف عن مسائل الكتابة عند الشاعر، وما يتصل فيها بطفولته، وتربيته، وجسده، ورؤيته للعالم من لغته وحساسية روحه العارمة.

هل هي سيرة أم تخييل ذاتي؟

عبد المنعم رمضان في سيرته «متاهة الإسكافي» لا يكتب سيرة في تمجيد الذات، ولا أن يدّعي بطولة زائفة، كما في السير التقليدية التي نعرفها في ميثاقها المرجعي ونظامها الخطي وحبكتها المنمّقة، وإنما المقصد التداولي الذي كان يوجه خطاب السيرة أن يكتب «سيرة إنسان عادي بسيط خالية من أي ادعاء لبطولة، أو بحث عن مجد شخصي، جعلت الأحداث تكتب نفسها، وأنا أراقب ما يحدث بألفة بالغة». وكما سنرى، فقد تفجّر مفهوم السيرة من تلقاء نفسه على صعد كثيرة داخل العمل على مستوى التلفّظ والخطاب.

رغم الإحالات والتواريخ والأحداث والوقائع المسرودة التي تشدّ السيرة إلى مرجعها الحقيقي (حرب اليمن، الاتحاد القومي، ليلة موت جمال عبد الناصر، أسماء الأعلام والأماكن المرجعية، إلخ)، إلا أنها تضيق لحساب سارد مفتون بتخيلاته واستيهاماته وهلاوسه ومجازاته، بشكل يسمح بالقول إننا لسنا بصدد حياة مكرورة يتمّ استعادة مباذلها كما وقعت، بل نحن أمام تأليف جديد لحياة أخرى يعاد تأويلها ثانية واستنطاق تواريخ صمتها وتجاويف حُبْستها. وتتكون هذه السيرة من ستة فصول، يتقاطع فيها الشخصي بالجماعي، والسردي بالشعري، وتستعيد حياة الشخصية التي يتخللها دفق من العواطف والهواجس وأحلام اليقظة والوقائع السرية مع ما فيها من بوح واعتراف وجراءة وكشف.

بيد أن هذه السيرة ليست سيرة الذات فقط، بل هي سيرة الأب صاحب الكرامات الذي أضاع نفسه، وسيرة الأم والجدة والأخت، وسيرة أبناء خؤولته وعمومته، وسيرة الصبايا والأصحاب أيام الدراسة والفتوة وفورة الشباب، وهي سيرة الشعر والجسد ولذاذاته والافتتان بالحكاية والصورة ورحلة المعنى وضياعه، ثم سيرة البحث عن الهوية المتبدّلة في شرائطها الاجتماعية والثقافية والأخلاقية.

ولهذا، علينا أن نتأمل تجارب الذات لا باعتباره حدثا شخصيّا بل واقعة مشتبكة اشتباك تأثُّر وتأثير بمحيطها، ومن ثم نستكشف العلاقة المتوترة بين السرد الذي تصف به الذات نفسها وسيرة الذات في مواجهة حاضنتها القيمية الاجتماعية التي تحاول أن تفرض عليها تعاليمها بأيّ شكل كان.

وقد أحسن الكاتب صنيعا عندما جنّس عمله بكونه «سيرة»؛ هكذا نكرة ومفتوحة على الفراغ واللانهائي. ثُمّ حين عنون هذا العمل السيري بصيغة تركيب إضافي مفارق وشدّد على طرفه الأول المضاف «متاهة»، على نحو يضع الأنا السيرذاتي أو فاعل الخطاب في مواجهة مصيره الشخصي و«نسبه الضائع» الذي يصله بآباء أساطير في مكان بعيد، ويؤكد لديه مسعى البحث والابتكار شبيها بالإسكافي الذي لا يفرّط مع عرامة خياله في بعض النظام وبعض صرامته.

«أذكر كأنّني أحلم»: تخييل وابتكار

يتوارى الأنا السيرذاتي خلف لغة أليغورية تكشف عن هذا المسعى الذي يريد من خلال اختراع نسبه وولادته الجديدة، ولكن منذ أن يقرّ بلهجته الاعترافية وينشئ مواقعه الخاصة للتفاوض مع الذوات الأخرى ومع النظام المحيط به. يقول: «هكذا في كل ظلام وقبل أن أنام، أعترف مرّات كثيرة أنني أدركت وخجلت من إدراكي أنّها تعاليم خائنة وليس فاتنة، ولكنني كنت أخضع لها الخضوع الذي يشبه صلاة خلف إمام فأبدو للجميع كما يحلو لهم أن أبدو أو أتوارى إذا نظرت إلى نفسي، فلا أظنّني كنت تعلّمت، بعد، محبّة أن أرى نفسي، أن أتأمّلها، يكفي أنني، ولوقت طويل، عملت مسّاحا للبيئة التي تحيطني، أحفظها دون ترتيب وأمتصّ مباهجها وإن كانت شحيحة».

إنّ هذا المسعى الذي يحرك الذات بصيغ متنوعة تبعا لمواضع خطابها التلفُّظية، نشأ في أول الأمر من كونه عامل شهوة يتشخّص أمام عيني الطفل ذي الثماني سنوات عبر مشاهد ومباهج حسية، سواء في انغماره بروائح الطبيعة على حافة الترعة وتحت الظلال وقبالة السماء الزرقاء، أو في تكرير الألعاب الآلية والشغف بالورق المكتوب. وقد يستيقظ في وعيه وجسده من حكايات وسرود عجيبة تجمع بين البذيء والساخر والعجيب، ويثير فيه محاولة تسمية الأشياء والشعور بكينونته وفتوّته، ابتداء من غرفة الجدة التي نعتها بـأنّها «حديقة الروح المنسية». كما أن هذه الحكايات تتحوّل في معظمها إلى مرايا يرى فيها الأنا نفسه وصورته، مثلما حصل مع «اعترافات» القديس أوغسطين.

في هذه السنوات المبكّرة كان خيال الطفل/ المراهق اليقظ مُهيّا ليتلقى قصص الحب والتعلق والعذاب والتشفّي والتفكُّه من أفواه راويات ورواة من ذوي النسب؛ من جدّته، وعمته الخضراء، وأبيه مصطفى الذي قال إنّه «يجعل من فمه شجرة حكايات يصعدها» ويحرضه أن يبحث عن الله. كما يسمعها تاليا من محيطه الذي وجد نفسه مندفعا إليه ومتورّطا فيه؛ من حديث أخته وبنات جنسها «الساخنات» عن متع الجنس وأفانينه، ومن خطباء أيام الجمع، ولا سيما من الشيخ طاهر الذي يبهر المصلّين بفنون الخيال واللامعقول، ومن حكاية الكذب التي يجيدها المرسي أحد أترابه في الحيّ.

وبالقدر ذاته، كان على أهبة ليتشرّب أمشاجا من صور الخلفاء والأولياء المزخرفة، وصور الفتنة وكائناتها البرّاقة التي تعرضها عربة السينما لصاحبها عزّوز، ثُمّ سينما هونولولو بعد أن توقّفت الأولى، وأخذ يتماهى مع وجوه بطلات الفيلم وأجسادهنّ أثناء اجتيازه فترة البلوغ، مأخوذا بسحرها ومُكْتشفا أن «السينما فنّ الإيهام بالواقع، والحياة فنّ الإيهام بالخيال». وتحت تأثير ابن عمّه المتعلّق بأخته، أقبل بشغف على الرسومات، وتعلّم منه أن الرسم «يحتاج منّا أن نكون أكثر جسارة». ومن ثَمّة فقد كان يحرّضه على رفض «الأسلاك الشائكة» التي يزرعها أبوه حولهم. حدث ذلك قبل أن يتحول ابن العمّ نفسه إلى شيخ يدعي تحصُّله على علوم الغيب ويتبرّك الناس به. وهكذا، تتحوّل هذه الأمشاج من هنا وهناك إلى حياة سرّية موازية تكشف أمام صراع قوى ورغبات ومصالح بقدر ما تقوي في نفسه رغبة الاستقلال بهويّته، وإن كان جزء كبير من هذه الهوية تخيُّلات واستيهامات وتوريات تطفو على الواقع وتغلب أناه الأعلى وتبين عجزه عن الوفاء للياقات النظام الاجتماعي: «كنت أغذّي خيالي بفحمي الداخلي وناري الداخلية، وكلاهما يكفي، كنت أغذيه أحيانا بما لا يليق».

في تاريخٍ مرجعيٍّ، أواخر الستّينيات، يستعيد أنا السيرة إحدى المنعطفات الأولى والأساسية تكشف لنا عن بداية تحوُّلها الجذري، وهي تواجه ذاتها في مرآة العالم: «واكتشفتُ أنني مأخوذ، أنني أُكلّم نفسي، أنني أقطع الطريق وحدي، أن المدرسة إسطبلات مسقوفة يجب أن أختفي فيها، يجب أن أستدلّ على الملجأ الآمن، صعدت إلى المكتبة». كانت الكتب الأدبية من خلال تصفُّحها والإعجاب بأسماء مؤلِّفيها والإمعان في رسومات أغلفتها، تثمينا لخزين الصور الطفولية والافتتان بها. وكان الشروع فى أولى محاولات الكتابة شكلا من البحث عن معنى الذات وقصديّتها وسط التعاليم المفروضة: «كلُّهم كشفوني أمام نفسي، فتماديت، استندت بذراعي إلى كتف ابن خفاجة الجالس أمامي وكتبتُ الشعر، واستندت بقلبي إلى ظلّ المازني وكتبت الشعر والنثر، وانصرفت تماما عمّا لا أريده».

والأهمّ أن ثمّة وعيا مُبكِّرا بما تكتبه الذات، فهي تحافظ على المسافة بينها وبين من تحاكيه، وهي ترمّم وتُنقّح، وهي تريد أن تحرر طاقاتها، بل أخذت ترفض المؤسسة ويزداد نفورها وشكُّها من دورها: «لا أحد يعرف أنني أصبحت مخبولا تماما، أصبحت لا أثق ثقة مطلقة بما أدرسه أو بما أفعله». وكانت تعبر عن هذا الرفض بكسلها وتخاذلها عن القيام بواجباتها المدرسية، ولا تنجح إلا على الحافة. وحتى في غمرة تعلُّقه بأبيه وإعجابه بمآثره التي صنعتها الأم، إلا أن أنا السيرة يعارض أن يكون أبوه «القدوة الصالحة» له، أو أن يرى فيه صورة صاحبيه الإمام وسعد زغلول، فقرّر أن يستقل بذاته تدريجيّا.

ولكن الهوية الناشئة لم تكن طريقها سالكة، بل كانت تتعرض، من زمن إلى آخر أكثر حدّة، لخلخلة أو لمحكّ يختبر درجة مقاومتها ومداها. وهنا، نشير أساسا إلى زمانين مخصوصين: الأول انتقالي يأخذ أنا السيرة من عالم الطفولة الذي كان يتداعى إلى عالم الكبار، ومعه يشعر بأن والديه يجرّانه إلى هذا العالم بعنف، ليجد نفسه وحيدا في مواجهة جهله بشرائط بلوغه. والثاني؛ نفساني تولّد في غمرة إحساس الأنا بالوحدة، ولاسيما بعد موت الأم وموت الأب؛ إذ أخذ يسيطر عليها شكل «فوبيا» رهيب يمنعها من الحركة، ويزداد احتداما عندما يعني لها القدرة من عدمها: «خائف من كل شيء، أعي ما أنا فيه، أعي قدرتي وعجزي، العالم ضيّق، العالم يضيق أكثر..».

وانطلاقا من ذلك، كانت الذات، لمجرّد شعورها بهذا الخطر أو ذاك تمتحن كينونتها وسؤالها الوجودي، تتحايل على النظام القائم وتهرع إلى الاحتماء بآليّة ما تجد فيها تعويضا وشكلا من الحماية الداخلية. ولعلّ أبرز هذه الآليّات اثنتان:

آليّة إشباع الشبق وإرواء الغريزة الشهوانية يصل أحيانا إلى حدّ الإنهاك والفوضى، بلا وازع أو رقيب ذاتي. لا تتحايل الذات للاستماع باللذّة فقط، بل بفقدانها كذلك. يصير الجسم أصلها الكينوني، وينشد الجنس كأنّما هو في حفلة موسيقى، ويجعل لملذّاته ورغائبه مصنعا للطاقة والخيال وحقلا من التجارب والاختراعات الصغيرة التي يقتنصها بشتى فنون فنون الحب الضائع. لكن كلّ ذلك التصويت المتصاعد كان يضيع بشهواته، ويحدث في الظلام بلا حبّ.

آلية البوح والكتابة التي أخذت تفرض نفسها منذ اللحظة التي تعرف فيها الأنا السيرذاتي على القصائد الأولى، وأحبّ السرد والخيال7 الفانتا.يا والرسم، وغطّت جدران غرفته صورٌ لأدباء وفنّانات. ولم تلحّ عليه الكتابة كحالة غير طبيعية وشرط وجود إلا في سنوات الجامعة، عندما بدأ يدوّن في دفتره ارتسامات شغفه بالحياة والألوان والأساطير.

وفيما كانت الآليّة الأولى تفقد بريقها وفعاليّتها تدريجيّا من طرف الذات بضمور قوّتها وفقدان ماء الشهوة ولذاذاتها، كانت الثانية تزداد رسوخا باعتبار شرط وجودها ووظيفتها العرفانية. فلقد تقلّص منسوب الفتوة الذي كان يغمر الجسد في الصبا وفي المراهقة، ويغري طاقاته واندفاعه العضلي، ليكتشف أنا السيرة «أن حديقة الاشتهاء ضاقت» وأن المحبة قد اتسعت وأصبح لها «ألف طريق وألف طريقة» (ص131)، وربما شعر نتيجة ذلك بـ(عقدة الذنب)، وهو يفقد إنسانيّته.

وفي المقابل، فرضت كتابة الذات، تلقّيا وإنتاجا، نفسها كحالة تعدّت مظاهرها الحسية، لتدُلّ على علامات صراع تخيُّلي وروحي يستوطن الذات بجماعها ويحملها على ما تريد أن تكونه أو لا تكونه: «في خيالي أنسجة يخترقها لصوص، فيه يقظة نائمة، فيه هلاوس وأطياف، فيه عاطفة نظيفة تصارعها عاطفة عطنة، وكنت أرى ما لا يراه الآخرون، وأدعي الإشراق، أدعي الإشراقات».

وفي تجلٍّ آخر، غدت الكتابة تُمثّل في وعي الذات تعويضا للفراغ الذي تركه الأب ومُحاولة لنسيان موته الذي تحوّل عنده إلى مأثرة، إلى عكاز مركون على الحائط. كما أخذت تمثّل الخلاص بمعناه الميتافيزيقي في مواجهة الموت والذهاب إليه: «هذا هو الجنس البشري المهزوم دائما بالوصول إليه، والمصاب بالوعي به»، بل التسلي معه عبر نعته بـ«شبح القومندان» والانتصار عليه من خلال استنفار كوامن الطاقات والخيالات داخل عالم الكتابة، ولتكُنْ «انتصارات مؤقّتة، عابرة، متقطّعة».

وترتيبا على هذا وذاك، يصير للكتابة حضورٌ جسديٌّ مُمتدّ وبديل لجسد الأنا الفيزيقي القابل للانحلال؛ فأنْ تكتب الذات وتقرأ وتتخيّل عبر رهان الغيريّة، فهي تبحث عن خلود مفقود بقدر ما تتيح لنفسها كوديعةٍ العبورَ ليس من طريق إلى آخر، وإنما بالأحرى من جسد إلى جسد آخر لا يصل: «أيّامها كنت أقول لنفسي: الشعر طريقي، الشعر بستاني، وأنفر من حكايات إبراهيم، وأكتب كل يوم قصائد، وأضع اللبن في أوانٍ صغيرة للقطط الضالّة، وأحشر نفسي في الشؤون الخاصّة لكل من أقرأ لهم، وأتربّص بالخارجين من الكتب وأراقبهم، علّني أعرف أين يذهبون».

وكباقي الأسماء التي يحتمي بها من الموت ويستقوي عليه، فإنّ قصارى حلمه ألا يكتب الشِّعر لكي يقرأه، أو أن يحفظه الآخرون ويتغنّون به، أو أن يوضع على رفّ في مكتبة، وإنّما لمقاومة خوفه من غياب الأم والأب، ومن «يد الله»، ومن الموت، «بلسانٍ مليء بالفرح أو الشجن، بقلب مليء بالطيور أو أعشاش الطيور»، حينا، وحينا آخر لعيش العزلة التي أقنعته أنّ الشعر يظلُّ تائها بينه وبين نفسه. وهذه بعض أسرار إيثيقا الكتابة، إذ عبرها ينتقل الأنا من «الآمر المراهق الفاتن» إلى «الآمر الخياليّ المفتون» الذي يحرص على أن يظلّ الحلم، مهما تكن خسائر الحياة على الجسد والروح، في مكانه إلى أن يذهب إلى المكان الآخر.

يعرض الأنا السيرذاتي سيرته عبر فعل الكتابة، من أجل تحقيق كيان نهائي وتامّ لم يكن موجودا في البداية. لكن الأنا لم يعبر عن نفسه إلا باعتباره بناء نصّيا لا علاقة له مع مؤلف النص. ومن ثمّة فكتابة الذات في العمل هي تخييل أكثر من كونه سيرة. إنّه لا يستعيد ماضي شخصيّته المرجعية بحد ذاته، وإنما هو بالأحرى يعود إليه لكي يعثر على هويته ويبتكرها من جديد، فتسعى كتابته إلى بناء هوية نصّية موازية (معادل لغوي وذهني..) لتجربة الحياة الفردية في الوجود على نحو يوطّن فهما خاصّا لمعنى أن يشيّد المرء أسطورته الشخصية؛ وهذا ما معنى أن يكون انشغال الهوية يتوجَّه في حقيقة الأمر نحو ابتكار الذات جوهريّا.

٭ شاعر مغربي